《论语》读后感实用11篇

品味完一本名著后,相信大家的收获肯定不少,写一份读后感,记录收获与付出吧。那么你真的懂得怎么写读后感吗?以下是小编帮大家整理的《论语》读后感,希望能够帮助到大家。

《论语》读后感 篇1

《论语》是一本对话录,记载了孔子与其弟子的对话。同时也是对孔子的思想的体现,特别是对“仁”的体现。但是本人才疏学浅,对《论语》无法做出很深刻的理解,所以下面摘录《论语》中我个人印象比较深词句进行分享。

一、“君子不器”对于我这个文学常识比较浅薄的`人来说,第一个反应便是:“器”是器皿的意思,翻译过来便是君子不是东西?但真的是这样吗,大家都知道“惟女子与小人难养也”也是孔子说的,但是这句话的意思不能直意,如果直意我想我会挨打。后来查阅资料发现意思就是:我们要博学多才,不能局限某一方面。对于一个老师,可能会的不只是自己的教育教学知识。可能还需要应对某一天学生问的“宇宙是什么?”我们存在的意义是什么?”

二、有教无类。在孔子那个时代,学习知识是有社会地位人所做的事情,对于我们这些平头百姓,基本出头无望。而孔子提出的“有教无类”在当时可能是一个“异类”,这也许也是他伟大的原因吧。而现在我们的国家已经实现了“有教无类”。

三、“以德报怨”,如果真的是以德报怨,那何以报德?也幸亏读了《论语》,知道有时在日常听到也许是断章取义。

四、“父母在,不远游,游必有方”。意识就不说了,但这句话体现在逻辑有一点辩证的关系,前半句说不是说因为父母在不能离家太远,单纯看前半句,个人感觉是太片面甚至是错的,但是加上后面这一句“游必有方”,成功把到底要不要“远游”这件事表达的全面了。

五、“知之者,不如好之者,好之者,不如乐之者”。在几千年前提出了兴趣才是最好的老师。

最后《论语》中的一句话警醒自己“毋意,毋必,毋固,毋我。”

《论语》读后感 篇2

阅读《新论语》才发现,仁者见仁,智者见智,通俗易懂,可读性非常强。通过这次认真地阅读,我竟然有一种豁然开朗的感觉。

《新论语》把孔子评价弟子的所有言论都集中在一起,便于初学者阅读和理解,最吸引我的就是孔子对颜渊、子路、子贡三位弟子的评价。

对颜渊的评价——贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

对子路的评价——道不行,乘桴浮于海。从我者,其由与?由也,好勇过我,无所取材。

对子贡的评价——女,器也。(瑚琏也)

孔子对三个弟子评价不同,在颜渊身上,他看到了“仁”;在子路身上,他看到了“勇”;在子贡身上,他看到了“智”。“人无完人,孰能无缺”,孔子是一个大圣人,他怎能不知道?可是,他看人,最先看到了他们的优点,而且在后面的言论中,他也充分地发挥每一个弟子的优点和长处,择其长处而用之。

这让我想到了,孔子手下弟子多,却都能和谐相处,这可以看出他统筹有方、协调能力强,因而他对弟子的评价,就显得很重要。协调能力、沟通能力是做好工作的重要能力之一,对公司各部门的协调,与外界的.沟通合作都是至关重要的,哪一个环节做得不好,都有可能导致前功尽弃,使工作成为一盘散沙。因此,协调能力、沟通能力是一门必修课,孔老先生的智慧是我们取之不竭的宝库,我一定要下一番功夫再好好学学《新论语》,从中撷取所需,为我所用,从中学到更多的关于为人处事、做好工作的方法和点子,悟出更多的人生哲理来。

《论语》读后感 篇3

孔子,春秋战国时期之文人,其作《论语》流芳百世,流传至今,几乎无人不知,无鬼不晓。

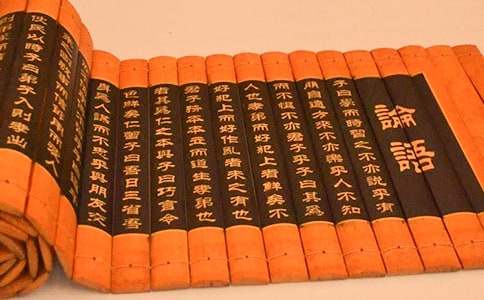

《论语》,封面精致,外壳鹅黄,厚厚的,正上方用宋体写着论语二字,下面写着孔子的智慧几个字,并配有一幅山水画,让人一眼就喜欢上了这本书。翻开书页,一股油墨香味扑鼻而来,啊!这本书我已经心仪很久了,还是妈妈特意从书店买来的呢!

这本书中字字珠玑,其中我认为最精辟的是:子曰:学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?和子曰:三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。第一句话的意思是:孔子说:时常温习学过的知识,这难道不快乐吗?有朋友从远方来做客,这难道不开心吗?别人不知道我有学问,而我不介意因为学习是为了自己,这难道不是一个君子吗?告诉了我们:常常保持愉快的`心情,做任何事就可以得心应手。如果别人对你有误会时,不要生气或难过,只要你做的是对的,别人终究会明白的。第二句话的意思是:孔子说:三个人一起行走,除了我之外的两个人,一定都有值得我学习的地方。我选择他们的优点来学习,如果是缺点的话,就把它当成一面镜子,看看自己有没有一样的缺点,如果有就要立刻改过来。告诉了我们:朋友或同学当中,每个人都有优缺点,重要的是,我们能不能学习别人的长处和改正自己的缺点。这两句话写得真好,我们大家也要好好读读哦!

《论语》,孔子智慧之精华,他告诉了我们怎样做人,怎样处事。做人,就应该要不能只修饰外貌,更重要的是内心的修养;做人,就应该要对所有的人都要以爱心对待,也要多亲近有仁德的人;做人,就应该要假若发现了自己的任何缺点和过失,必须得勇于改过,不能故意不改,并装作没发现;做人,就应该要本着正大光明的态度来做事,这是做人的基本要求。

《论语》读后感 篇4

书,对人的成长的影响是不呆估量的,一本好书往往能改变人的一生。

自小就执著于看书的我读的书已经不计其数,书使我受益匪浅,每一本书都让我印象深刻,但最让我难以忘怀的就属《论语》了。

《论语》作为优秀的语录体散文集,它以言简意骇、含蓄隽永的语言,记述了孔子的言论。《论语》有二十篇,其中让我体会最深的是为政篇中的“多闻阙疑,慎言其余,则寡悔。言寡尤,行寡悔,禄在其中矣。”这句话告诉我们:我们要听各种意见,把觉得怀疑的`地方避开,谨慎说出多余的,才能少犯错误,日后才不会后悔。在生活中也不要夸夸其谈,应该三思而后行。

《论语》是我的一位好友,它让我懂得人生中的一些为人处事。《论语》总是在我遇到困难的时候帮助我度过一个又一个难关,让我明白失败的缘由,重新找回自信,并且走向成功之路。

《论语》这本书带我走进知识的殿堂,让我懂得了对美的追求,让我成为一个有思想的人。在《论语》这本书中,我认识了一个迂阔率性的孔子;一个诲人不倦的孔子;一个多才多艺的孔子。《论语》传递的是一种态度,是一种朴素的、温暖的生活态度。《论语》这本书让我们懂得学习是最重要的,但学习首先要培养兴趣,其次也需要正确的方法,当然还需要持之以恒的动力。不仅仅包括学习这方面,《论语》中还讲到孝道、道德……

读《论语》使我受益无穷。今后我会更加细读《论语》,细读这中华千年经典,读懂这其中的做人道理与处事方法,让我与经典继续相约吧!

《论语》读后感 篇5

《论语》乃圣贤之书,初略一阅,理解甚浅,却已是受益良多。孔夫子乃千古圣贤,教习为君为政之道,传承仁义孝信悌之道德;吾等虽是庶人百姓,即使不为政为官,亦当学习礼乐仁义;虽为女子,亦可君子也!

年少时崇尚力量,追求个性,无知且不受教,狂傲不羁,愚蠢至极;今已渐知己之无知,见贤而思齐,修养是至高的道,亦是君子的根基。天道之大者,生而不息,周而复始;人之渺小矣,六十一甲,短暂且羸弱,如何于区区数十载,做到不愧于己,不负于人,已不枉此生矣;惟胸怀坦荡,正直贤德者,可无畏无惧!

人者,仁也;仁者,义也!何为仁?自躬,自省,自谦,自律,自立者为仁,谨言慎行,宽容敦厚,不损人利己,不怨天尤人,淡泊名利,随遇而安;何乎义?国乃大义,对同胞应心怀慈悲,穷时独善其身,达时兼济天下;家道之义,在于传承好的家风,亲人之间互助,包容;孝长爱幼,奉养父母哺育子女,皆以仁德为本;朋友之义,向来居首,毕竟无亲缘,亦无债权,人情往来,肝胆相照,只为义字,此义最简单也最难:只需诚实,坦荡,正直,将心比心,以忠诚度人,持同理心,以德聚人,无往而不利也!爱情之义,在忠贞,宽容与良心;爱人之义,最难以做到,但最重要,因其乃幸福之根本;它不如家人间有本能血缘之故,血浓于水割之不断;也不如朋友疏远,凡事只见其优而不见其劣。爱人之间,因亲密而无间,却常因太过而践踏底线,因而尊重尤为重要。

孔夫子之论语,教导世人道德修养,为人处世,接人待物之道,的确是修习道德的入门之卷;只是时代变迁,旧法已不适今景,我们应该去学习和接纳更多的思想,汲取有利于我们提高才德的方法,坚持不懈学习,使自己能够从不同的`角度,去看不同的风景,登上更高的平台;万物不离其宗,所有的修行都在于修心,坚守中正之道,守法,守礼,守德,运用智慧去创造,总会有成功之时!

《论语》读后感 篇6

中华文化博大精深,身为中国人,就要多回顾由我们的祖先从生活中感悟到的心得。孔子是中国儒家学说的创始人,《论语》这本书主要是由他的弟子记录了孔子的思想及言行而流传于世的。在我五年级的时候,爸爸就要求我读《论语》这本书了。

《论语》这本书,教给我许多为人处世的方法。我印象最深的一句话是“益者三友,损者三友,友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”意思就是说有三种朋友有利于你,也有三种朋友不利于你。正直,诚实,见多识广的'朋友有利于你,拍马屁,两面派,夸夸其谈的朋友不利于你。所以近朱者赤,近墨者黑,我们要交对我们有利的朋友,交了好朋友可以弥补我们的缺点,做得不足的地方,可以有好朋友指正,同时朋友有困难,也要伸出援助之手,这样才可以交到真正的朋友。但交了损友,他不仅使你变得跟他一样坏,甚至可以使你变得更坏。对这句话,我是非常赞同的。

学习,是我们小学生的主要任务,“学而不思则罔,思而不学则殆。”这句话的意思是说死读书而不会思考问题,就会茫然无知而没有收获,反之如果只空想而不读书,就会疑惑不解,最终一无所获。所以我们从小就要既要勤于学习,又要善于思考,不死读书,把书读活。

子曰“温故而知新,可以为师矣。”这是一种重要的学习方法,我们学习了一些知识后,再反复地温习,总会有新的发现,获得更多的知识,有更多的收获,甚至可以成为一代宗师。

《论语》这部书是道德与智慧的结晶,是中华文化的瑰宝。我们要深入地了解这部书,学会放弃,学会宽容,学会舍得,学会立志,这也是孔子所要传达的思想。学了这部书,我受益良多,在这本书中,我学到了很多知识,学会了怎样做人,怎样学习,怎样提高素质。

《论语》读后感 篇7

《论语》这本书虽然只是一些只言片语和对话,但却包含了文,史,哲,人生,教育,社会生活等多方面。

《论语》中有一些经典名言如:"学而时习之,不亦说乎。有朋自远方来,不亦乐乎。人不知而不愠,不亦君子乎。"、"巧言令色,鲜矣仁。"、"温故而知新,可以为师矣。"、"三人行必有我师焉"……

《学而》一篇中孔子谈到孝悌忠信等行为规范和做人的原则。比如"孝弟也者,其为仁之本与!"在孔子看来,孝弟乃做人立世之根本。每个人如果对父母不尊敬侍奉,对兄长不听命维护,社会就乱套了。孝,悌,忠,信,是孔子经常涉及到的命题,也是孔子用以衡量做人的尺子。用今天的道德标准衡量,这些虽然并不是全都适合,但基本是合理的。毕竟跟封建社会不一样了,现在的人有了自己的规范,例如我们反对古人的"愚忠"、"愚孝"。

几千年过去了,可是孔子在做人与学习的关系问题上,所强调的做人第一,首先做好人,到现在依然受到肯定。

《为政》一篇也谈到了人生的'修养。孔子把孝的问题,礼节的问题,忠信的问题,义勇的问题看得很重。认为一个人不具备这些品格,就谈不上有道德,也就无法立足于社会,更无法治理国家。另外,孔子对许多日常言行举止提出了自己的看法:

1、"知之为知之,不知为不止,是知也。"孔子向我们强调了做人要实事求是,别不懂装懂。

2、"先引其炎而后从之。"则教到了我们要有重视实际的求实精神。

3、"视其所以,观其所由,察其所安,人焉瘦哉。"表露出孔子轻言重行的倾向。

我们可以从这些言论中学到孔子的思想,而对于我们当代人的人生取向也是有很大指引。

《论语》读后感 篇8

益者三友,损者三友

子曰:益者三友,损者三友。友直、友谅、友多闻,益矣;有便辟,友善柔,友便佞,损矣。今天是一周《论语》七天任务结束的最后一天,同时也在随笔中谈一下交朋友的事。

这句话的意思是孔子说:有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。同正直的人交友,同信实的人交友,同见多识广的人交友,便有益了。同阿谀奉承的'人交友,同口蜜腹剑的人交友,同夸夸其谈的人交友,便有害了。益者就是那种对我们有用的人,可以完善你的品德,提高修养,丰富你的内涵的人,那便就是益者。友直是指正直,这种朋友为人真诚,坦荡,刚正不阿,带有一种朗朗人格,这样的人可以在你怯弱的时候给你勇气,也可以在对于某一件事自己犹豫不决时给一个最终答案,如果你交的朋友是这样的或有这样的那就是自己收获了一种好朋友。友谅,指的是诚实,和这种朋友交往,我们的内心是安稳的,这样也可以使我们的精神得到净化。友多闻,是指那些见多识广的人,和他们交朋友,自己的学习能力、成绩和方式也能逐渐增强,所以我们也要多和见多识广、知识广泛的人交朋友。

友便辟,友善柔,友便佞,损矣。友便辟指的是专门喜欢拍马屁,很留心观察别人的眼色,巴结他人,他们这样做的主要原因是让他人开心,自己并从中得利。友善柔是两面派的人,在你面前和颜悦色,满面春风,在背地里却常常说你的坏话并四处传播谣言。友便佞就是指很会耍嘴皮子的人,除了一张好嘴,其他什么都没有,肚子里空空如也。

通过孔子说的这一句话和我给他们做的对比,相信大家也能分辨出益友和损友了,朋友就是一面镜子可以照亮自己,但是在选择朋友之前一定要想想《论语》中的这句话,去寻找属于自己的益友。

《论语》读后感 篇9

寒假里老师让我们读一些国学经典,其中我最喜欢的是《论语》。

《论语》源于周朝,是春秋末期著名的思想家、教育家孔子的弟子记录孔子言行的。《论语》就像一位老师,里面的许多句子都给予了我们启示,如“巧言令色,鲜矣仁”告诉了我们看人的方法,正如黎巴嫩的纪伯伦所说的,看一个人,不要听他说出的`话,而要听他没说出的话。所以真正的好人都不会努力地表现自己。“己所不欲,勿施于人。”,比《圣经》十戒中的“己所欲,施于人。”更先进了一步。比如说,在大冷天,你刚刚运动完毕,身体很热,便拿了块冰棍吃,你能硬让冻得发抖的父母吃吗?不能!所以它所说的是一种保守的品格,自己不想的别强施于别人。这条法则很有用,譬如做生意:你想买质量差的商品吗?肯定不想!那你就别生产质量差的商品,也好让别人收益。

看了这本书以后,很惭愧,我觉的现在虽然科技发达了许多,但人们的品质却一天不如一天,以前我们虽然物质文化不丰富,可精神文化却发展到了顶峰。人人安居乐业,家家夜不闭户。而如今有这种现状吗?现在人的品格问题寻根究底起源于教育问题,现在的教育是应试教育,很少注意学生的内心思想,品质也很少关注。我曾经做过计算,现在我们一学期共有近四十次考试。平均不到三天就有一次考试,人人都关注孩子的分数,极少注重孩子的品格。分数是什么?分数成了家长们的面子,是用孩子们快乐的童年和精力换来的!这样的填鸭式的教育扼杀了学生的想象力。爱因斯坦曾经说过“想象力比知识更重要”。这样的教育培养出来的不是高科技的人才,而是考试人才。这些人墨守成规,整天纸上谈兵,根本不会实际操作,除了考试一无所长。再说了,就算能培养出高科技人才,品质不行造成的结果只能是祸国殃民!让我们扪心自问,为什么北大、清华这些高等学府里的优秀学生还会有个别自寻短见?

我诚心的希望,这些执迷不悟的人们能够早点醒来,学学两千五百年前老祖宗的文化。

《论语》读后感 篇10

我的爸爸虽然只是一名普普通通的司机,但是敬职敬业,是同事们一致认同的好司机!在家里他又是一个好爸爸!检查作业、接送我们上学的样样都不落下,可行了!在生活中,爸爸样样是我的好老师,可有一次,我却当了爸爸的小老师!

今天我当了一回爸爸的拼音小老师。我把26个字母写在了一张纸上,并且每天教爸爸4~5个,可今天会读了第二天就又忘了。而且还都不准呢,可伤脑筋呀!通过几天的学习,爸爸已经掌握了基本的拼音的.读法和写法了,真是不容易啊!但是,直到现在爸爸还是没有完全的学会拼音。所以我做拼音练习卷的时候,爸爸总会和我一起做,积累更多的拼音知识。

这件事,让我想起论语中的一句话:“三人行,必有我师焉。”意思是:几个人一起在走路,其中必定有可以做我的老师的。原本我觉的这句话很荒谬,难道我也能做老师的老师、爸爸的老师吗?通过这件事我终于明白了:能者为师。在我们日常生活中,每天都要接触的人很多,而每个人都有一定的优点,值得我们去学习,也可成为我们良师益友。在我们班里,我不仅要向心灵手巧的孙卓奕、学习成绩名列前茅的沈书煜、关心集体的刘艺灵等好同学学习,也要向平时不声不语但是也有自己优点的同学学习,比如黄宇通平时虽然一声不响,但是他却精通宇宙知识,学习他们的优点。

渐渐的读论语成为我每天的阅读习惯。通过读论语学做人,让我每天都有收获,思想每天都有提高,并且让我明白了很多为人处事的道理。因此,我要把这个习惯坚持下去,争做一个优秀的少先队员,长大了做一个对社会有用的人!

《论语》读后感 篇11

今天,我读了一本名叫《论语》的书,就仿佛回到了古代,里面一句一句含有精华的句子,似乎都在告诉我在生活中做人的道理

论语里里面蕴含的道理实在太多了,而且都是精华。我的理解虽然有限,但也理解了好些句子:子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”这句话就是说,光读书不思考,你是不会体会到其中的精华;光思考而不去学习,也体会不到其中的精粹的。就像我们吃东西一样,如果我们不去细细品味,就不会尝到它的精华所在。若光去品味,而不去尝它表面的.味道,那也没用。两全其美,那才叫好。,还有一句,我非常喜欢:子曰:“学而时习之,不亦说乎,意思是说学习后在再温习一下,不是很好吗?如果不去温习,那么你就会把所学的一切全部都忘光的,所以每次学习到的知识再温习一下,那么这些知识就会留在大脑里,不会忘记了。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”这句话中的道理就是:见到品德高尚的热爱学习的人,我们就应该像那种人学习;见到品德低下,不热衷于学习的人,我们就应该问问自己有没有像那种人那样。有时,我的看拼音写词语考了一百分,自我感觉不错,因为有许多同学在我后面呢,后来看了《论语》这本书后,,想想这也是不对的,要虚心学习,不能骄傲。因为有句话:“只有更好,没有最好。所以我要努力把它做到更好。如果还保持这种心态,那么我就没有前途了

我十分佩服孔子的智慧,没想到在两千多年前,就已经有这么深奥的道理了,在我们这么发达的社会都需要它。

论语的内容实在太深奥了。一时是理解不过来的。在以后的成长过程中,我会慢慢的体会到它的精髓。

【《论语》读后感】相关文章:

论语读后感08-09

论语读后感12-14

[经典]《论语》读后感12-29

《论语》读后感经典06-04

《论语》的读后感01-07

《论语》读后感【经典】11-08

《论语》读后感(精选)01-05

《论语》读后感[精选]11-09

《论语》读后感07-17

《论语》读后感09-01